Les Danois sont passés par toutes les phases de la surprise en ce vendredi 16 août, en découvrant l’article du quotidien américain The Wall Street Journal. Celui-ci affirmait que le président américain, Donald Trump, aurait demandé à plusieurs occasions à ses conseillers s’il était possible d’acheter le Groenland, un territoire danois. Une éventualité confirmée 3 jours plus tard parTrump évoquant une « grosse transaction immobilière », même s’il précise « qu’il ne s’agissait pas d’une priorité pour les États-Unis » …

Les autorités de ce territoire autonome sous souveraineté danoise ont dû rappeler au président des Etats-Unis que les 56 000 habitants qui y vivent ne constituaient pas un bien immobilier …

Donald Trump serait favorable à ce que les États-Unis achètent le Groenland.

Voici 5 choses que vous ne savez pas forcément sur cet immense territoire aux ressources insoupçonnées… pic.twitter.com/XNfCqbG78A— Brut FR (@brutofficiel) August 17, 2019

Trump voudrait acheter le Groenland, l’île rétorque qu’elle n’est pas à vendre

Stupéfaction, haussements de sourcils inquiets, abattement. Les Danois sont passés par toutes les phases de la surprise vendredi 16 août, en découvrant l’article du quotidien américain The Wall Street Journal. Celui-ci affirmait que le président américain, Donald Trump, aurait demandé à plusieurs occasions à ses conseillers s’il serait possible d’acheter le Groenland, un territoire danois. Une information non confirmée par la Maison Blanche.

« Le Groenland n’est évidemment pas à vendre », a réagi de manière succincte le gouvernement groenlandais. L’ancien premier ministre libéral danois Lars Lokke Rasmussen a été plus imagé : c’est « un poisson d’avril avant l’heure ». Martin Lidegaard, ancien ministre radical danois des affaires étrangères, penche aussi pour une plaisanterie. Mais si ça ne l’est pas, cela pourrait faire courir le risque d’une militarisation du Groenland, alerte-t-il. Aaja Chemnitz Larsen, députée groenlandaise, met en garde : les inégalités ne feraient que grossir encore sur cette île, qui en souffre déjà beaucoup. « Je ne sais pas comment on peut, en 2019, avoir l’idée d’acheter 50 000 citoyens danois. La preuve ultime que Donald Trump est devenu fou », s’est offusqué Soren Espersen, porte-parole du parti danois d’extrême droite DF. Avant d’ajouter un peu plus tard : « C’est une façon grossière de traiter un allié fidèle et le peuple groenlandais. »

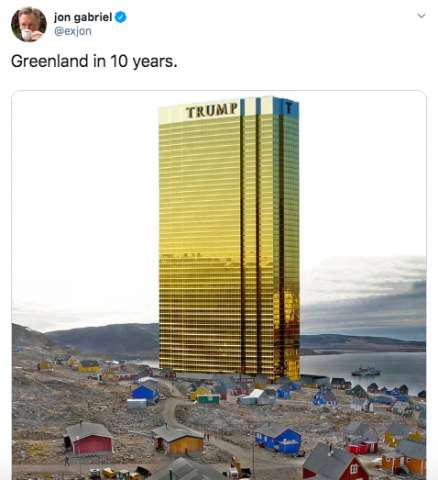

Photomontages

Les internautes aussi se sont emparés du sujet. « Trump veut acheter le Groenland ? Voyons voir d’abord s’il le trouve sur une carte », a écrit la comédienne américaine Bette Midler sur Twitter. Des photomontages ont commencé à fleurir, comme cette Trump Tower dorée au milieu d’un village inuit.

Le Groenland, territoire danois depuis le XVIIIe siècle, doté d’une vaste autonomie, grand comme quatre fois la France et peuplé de 56 000 habitants, est à ce jour la seule fenêtre de l’Union européenne – à laquelle il est associé par un partenariat – sur la zone arctique. Mais géologiquement parlant, la grande île fait partie du continent américain. Selon la doctrine américaine Monroe, qui remonte à 1823, le Groenland appartient d’ailleurs à la sphère sécuritaire des Etats-Unis.

En 1946, le président Harry Truman avait déjà proposé d’acheter l’île, et les Américains y entretiennent une base aérienne à Thulé, dans le Nord-Ouest. Leur intérêt s’est renforcé face au regain de militarisation de la Russie dans l’Arctique et à l’influence accrue de la Chine. Le sous-sol groenlandais est aussi censé être l’un des plus riches en terres rares, dont la Chine est aujourd’hui le plus gros producteur. Ce n’est sûrement pas un hasard du calendrier : Donald Trump doit se rendre au Danemark les 2 et 3 septembre, où il rencontrera la première ministre sociale-démocrate, Mette Frederiksen, et le chef du gouvernement, Kim Kielsen, pour parler notamment de questions arctiques.

Donald Trump confirme qu’il aimerait acheter le Groenland

Le président américain Donald Trump a confirmé dimanche son intérêt pour acheter le Groenland au Danemark, une éventualité qu’il a qualifié de « grosse transaction immobilière », tout en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une priorité pour les États-Unis.

« C’est quelque chose dont nous avons parlé », a déclaré Donald Trump aux journalistes. « Le concept a surgi et j’ai dit que stratégiquement, c’est certainement intéressant et que nous serions intéressés, mais nous parlerons un peu » avec le Danemark, a poursuivi le président américain, précisant que ce n’était pas « la priorité numéro un » pour son gouvernement.

Le quotidien économique The Wall Street Journal avait écrit jeudi qu’avant de se lancer en politique, le magnat de l’immobilier s’était « montré à plusieurs reprises intéressé par l’achat » de ce territoire qui compte quelque 56.000 habitants, et en avait parlé à ses conseillers à la Maison Blanche. Le président s’est notamment renseigné sur les ressources naturelles et l’importance géopolitique de la région, selon le journal.

« Une grosse transaction immobilière »

Interrogé par les reporters sur la possibilité d’échanger le Groenland contre un territoire américain, Donald Trump a répondu que « beaucoup de choses peuvent se faire ».

« Essentiellement, c’est une grosse transaction immobilière », a-t-il estimé. La gigantesque île de l’Arctique « fait beaucoup de mal au Danemark parce qu’ils perdent environ 700 millions de dollars chaque année pour l’entretenir… Et stratégiquement, pour les États-Unis, ce serait sympa », a expliqué le président.

Le Groenland était une colonie danoise jusqu’en 1953, date à laquelle il est entré dans la « Communauté du Royaume » danois. En 1979, l’île a obtenu le statut de « territoire autonome », mais son économie dépend toujours fortement des subsides versés par Copenhague.

« Le Groenland est riche en ressources précieuses (…) Nous sommes prêts à faire des affaires, pas à vendre » le territoire, a réagi vendredi le ministère groenlandais des Affaires étrangères sur Twitter.

Pour mémoire, le 1er juin 2017, Donald Trump annonçait le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat.

Pendant sa campagne, il s’était engagé, au nom de l’indépendance énergétique du pays, de la défense des emplois du secteur fossile et de la protection de la première économie mondiale, à abandonner cet accord multilatéral scellé fin 2015 au Bourget, qui vise à contenir la hausse de la température moyenne mondiale «bien en deçà» de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. «Je ne peux pas, en conscience, soutenir un accord qui punit les Etats-Unis», avait-il affirmé …

Avant de se moquer en décembre 2017 du réchauffement climatique « parce qu’il fait très froid en ce moment… »